Por Raquel Azevedo *

O sindicalismo português tem sido marcado, desde as suas origens, por uma forte presença feminina, ainda que muitas vezes invisibilizada na historiografia e na memória pública. Setores de trabalho com elevada concentração de mão de obra feminina, como o têxtil, o vestuário e as conservas, foram fundamentais para compreender o papel da mulher trabalhadora no movimento sindical. O Vale do Ave, região industrial por excelência, constitui um caso paradigmático da relação entre sindicalismo, género e industrialização em Portugal.

Os primeiros sindicatos surgiram em Portugal no final do século XIX, em paralelo com o desenvolvimento da industrialização. A partir da Primeira República (1910–1926), os sindicatos obtiveram maior expressão, ainda que sempre num contexto de repressão e instabilidade política (Rollo, 2012).

Durante o Estado Novo (1933–1974), o sindicalismo foi enquadrado no modelo corporativo da Constituição de 1933 e da Lei do Trabalho Nacional (1933), sendo proibida a existência de sindicatos livres. A organização operária foi canalizada para os Sindicatos Nacionais, controlados pelo regime (Pinto, 2006). Apesar disso, as mulheres desempenharam um papel relevante em lutas clandestinas, sobretudo em fábricas têxteis e conserveiras, onde as greves por melhores salários e contra a exploração infantil foram recorrentes.

O 25 de Abril de 1974 transformou radicalmente o panorama sindical. A consagração constitucional da liberdade sindical (artigos 55.º e 56.º da Constituição de 1976) permitiu às mulheres maior protagonismo, tanto como trabalhadoras como dirigentes sindicais.

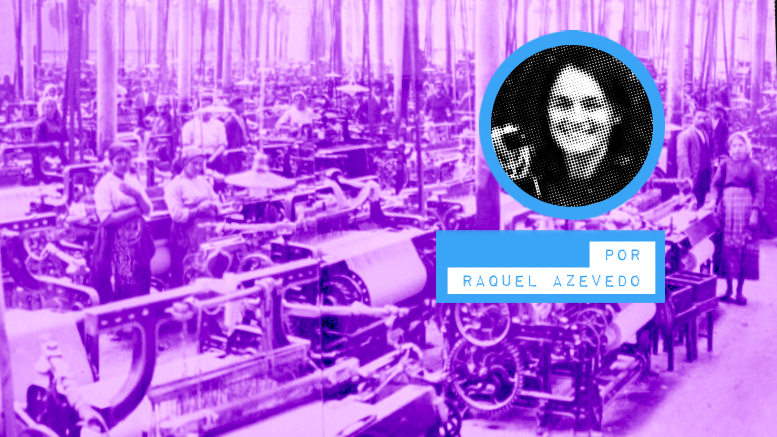

O setor têxtil, particularmente concentrado no Vale do Ave (Guimarães, Famalicão, Santo Tirso, Vizela), sempre foi caracterizado pela forte presença de mulheres. Estudos de sociologia do trabalho (Ferreira, 1999; Esteves, 2008) demonstram que a feminização do trabalho têxtil estava associada a salários mais baixos, precariedade e naturalização da exploração da força de trabalho feminina.

As operárias ingressavam muitas vezes na fábrica ainda adolescentes, conciliando o trabalho com responsabilidades familiares. Tal realidade refletia uma dupla jornada de trabalho: produtiva e reprodutiva (Amorim, 2014).

A partir da década de 1960, o Vale do Ave foi palco de uma série de greves e protestos, muitos dos quais protagonizados por mulheres. Apesar da repressão da PIDE, as operárias envolveram-se em ações reivindicativas por salários em atraso, melhores condições de trabalho e redução da exploração infantil.

Após 1974, com a reconfiguração sindical, muitas mulheres passaram a integrar os quadros sindicais da CGTP-IN e da UGT, embora as posições de liderança ainda permanecessem largamente masculinas. No entanto, no contexto do Vale do Ave, onde a base operária era maioritariamente feminina, a presença das mulheres em assembleias, greves e piquetes foi dominante.

As greves dos anos 1970 e 1980 no setor têxtil ficaram associadas a lutas de grande resistência, como as das trabalhadoras da Confecções António Alves (Guimarães, 1976) ou das fábricas em Famalicão, onde a exigência era frequentemente o pagamento de salários em atraso. Estas lutas revelaram o papel essencial das mulheres na continuidade do sindicalismo de base, mesmo sem ascenderem a cargos de direção (Costa, 2015).

Crise da Indústria e Transformações Recentes

A partir da década de 1990, com a entrada de Portugal na CEE (1986) e a globalização da indústria, o Vale do Ave foi fortemente afetado pela deslocalização de empresas para países com mão de obra mais barata. Muitas fábricas encerraram e milhares de mulheres perderam o emprego, ficando dependentes de apoios sociais.

Os sindicatos enfrentaram o desafio de reorganizar-se num contexto de desemprego estrutural. Algumas ex-operárias criaram associações comunitárias e cooperativas, que funcionaram como novas formas de resistência e solidariedade (Rodrigues, 2017).

Ainda que o sindicalismo tradicional tenha perdido força, a memória coletiva das lutas operárias femininas do Vale do Ave permanece viva como um legado de resistência, dignidade e afirmação da mulher trabalhadora.

A história do sindicalismo em Portugal não pode ser compreendida sem a contribuição das mulheres, em especial nas indústrias com mão de obra feminina. O Vale do Ave é um exemplo emblemático: as operárias têxteis, sujeitas a exploração intensa, protagonizaram lutas que marcaram o sindicalismo português no século XX. Se, por um lado, a sua presença foi invisibilizada nas direções sindicais, por outro, foi incontornável na mobilização coletiva, constituindo um património social e cultural que liga o sindicalismo à emancipação da mulher trabalhadora.

Referências Bibliográficas (exemplos para aprofundar)

- Amorim, Inês (2014). Mulheres, Trabalho e Família na Indústria Portuguesa. Lisboa: ICS.

- Costa, A. F. (2015). Trabalho, Classes e Movimentos Sociais em Portugal. Coimbra: Almedina.

- Esteves, João (2008). As Mulheres e o Trabalho em Portugal no Século XX. Lisboa: Colibri.

- Ferreira, Virgínia (1999). Trabalho e Género: Mudanças, Continuidades e Contradições. Porto: Afrontamento.

- Pinto, António Costa (2006). O Estado Novo: Das Origens ao Colapso. Lisboa: Edições 70.

- Rodrigues, Maria da Paz (2017). Memórias de Fábrica: O Vale do Ave e as Operárias Têxteis. Braga: Húmus.

- Rollo, Maria Fernanda (2012). História do Movimento Operário e Sindical em Portugal. Lisboa: ICS.

Be the first to comment on "A Mulher no Sindicalismo em Portugal e a sua relação com a história do Vale do Ave"